※想定条件は本文に明記。金額は概算。実際は各金融機関の条件・手数料・団信・保証料等で変動します。

第1章|金利が0.5%上がったら、返済額はどれくらい変わる?

借入3,000万円・35年・元利均等で計算すると──

金利1.0%:月84,686円(+6,810円)

金利1.5%:月91,855円(0.5%→1.5%で+13,979円)

※概算。端数調整あり

第2章|固定と変動、どちらがどれだけ“効く”?(差額を実感)

1.0%:84,686円 → 1.3%:88,945円(+4,259円)

第3章|返済比率25%・30%・35%──限度より「余白」を

35年・金利1.0%で“借入可能額”を逆算すると──

返済比率30%:約5,313万円

返済比率35%:約6,199万円

第4章|上がってから“借り換え”は得?損?──損益分岐を見抜く

現在1.3%→借り換え1.1%、諸費用30万円なら…

30万円の費用回収に必要な期間:約115か月(約9.6年)

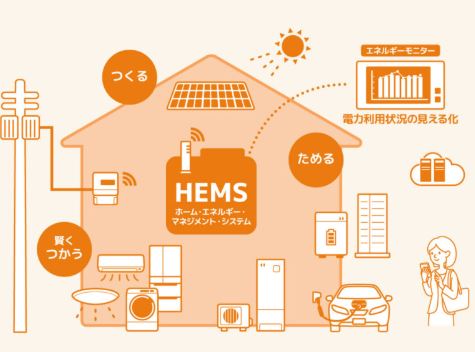

第5章|第二の金利リスク=光熱費。住宅性能で“総支出”を固定化

だから明工建設は「金利にも物価にも強い家」を提案しているんだ。

・太陽光+蓄電池で“調達単価を平準化”

・正圧換気で“花粉・湿気対策と省エネの両立”

・メンテ設計で“長期の維持費を抑制”

第6章|今からできる“金利上昇対策チェックリスト”

② ミックスを検討…固定と変動を50:50や短期固定+変動で分散。

③ 長期化で月々のリスクを減らす…月額を落として手元資金を厚く。余剰はつみたて・繰り上げへ。

④ 繰り上げの順序…教育費・車・医療の生活防衛資金>繰り上げ。流動性を死守。

⑤ 借り換えの損益分岐…費用÷月差額=回収月。住み替え予定があれば慎重に。

⑥ 住宅性能で固定費を減らす…光熱費の固定化、補修費用の削減=第二の金利対策。

⑦ 補助金・減税の活用…ZEH・省エネ・子育て優遇等で実質コストを圧縮。

⑧ ライフプラン連動…出産・教育・転職・親支援など5年単位で見直す。

金利に振り回されないために、できることを今から積み上げます!

まとめ|“金利を恐れず、備えて動ける家づくり”へ

金利0.5%の変化は、月6~7千円・総額数百万円という重みを持ちます。

しかし、返済比率の余白づくり、ミックスや期間設計、そして光熱費を含めた総支出の固定化で、家計のブレは確実に小さくできます。

金利はコントロールできない。けれど、私たちの選択はコントロールできる。

明工建設は「金利にも物価にも強い家」を軸に、あなたの暮らしを総合的に設計します。迷ったら、まずは家計とライフプランの見える化からご相談ください。

次回予告:「家づくりの“最適タイミング”を金利×物価×家計で解く」──“今か、少し先か”を会話で整理します。

明工建設が選ばれる理由とは?

第1位 住む人の幸せを考え抜いた高性能住宅

明工建設の家は強い方が売れる、省エネだから売れる・・・

そんな安っぽい理由で、住宅を高性能にしているわけではありません。

高性能な家に住んでもらった先にある『家族の幸せ』を手に入れてもらいたいから高性能にしているのです。

第2位 圧倒的省エネ住宅で1,000万円以上の節約に

明工建設の考える住宅は、住むだけでお金が貯まります。

光熱費が0円以下にすることが出来る、圧倒的省エネ住宅であなたの家計を守ります。

第3位 売ることが仕事じゃない!お客様のありがとうを考えるご提案

明工建設は住宅を売ることを仕事だと考えていません。

お客様の幸せをとことん考え、その結果『ありがとう』を頂くことを仕事にしています。

その対価としてお金を頂く。これが明工建設のポリシーです。

第4位 最新の技術提供なのに、圧倒的なコスパを実現

M-THE BESTに代表されるように、明工建設の家は常に最新の技術を提供します。

それなのに誰もが納得、いやそれ以上のコスパの良さで皆様に選ばれています。

それを実現出来るのは、圧倒的な仕入れ力と無駄なお金を使わない工事力があるからです。